星期三, 12月 22, 2010

恒基地產歲晚偷襲馬屎埔村民家園實況 數十租戶即將迫遷

星期四, 11月 25, 2010

CGG讀書會 -- 辨證法

讀書會主題:辨證法

日期:十一月二十五日(星期四)

時間:下午4時30分至7時

地點:香港浸會大學善衡校園溫仁才大樓903B

活動形式:

事前閱讀主題的短文 (請來郵本會索取soft-copy)

每次進行半小時的導讀,再把討論帶回香港的情況

讀書會邀請各有心了解空間問題的朋友參與,如有興趣,可

星期六, 11月 06, 2010

由社企出發 : 探索社會問題研討會 (11月6日)

菜園村、大浪西灣風波,社區發展下,農民還有生存空間嗎

印度、尼泊爾、巴基斯坦等既少數但已不少數的南亞裔新移

環保回收,循環再用,環境又如何能再造? 源頭減廢,推動本土公民意識就能幫得上嗎?

香港社會企業挑戰賽相信要改變,先了解。透過探索社會問

日期 :2010年11月6日 (六)

地點 :香港中文大學謝昭杰室 (崇基圖書館)

語言 :廣東話

門票 :免費

以下各環節均獨立進行,包括專題演說、個案分享及小組討

第三節 14:00 消失中的農地 : 社區發展與農民的生存空間

講者 : 新界東北發展關注組 陳劍青先生及居民分享

座位有限,報名從速!!!

網上報名: http://

星期五, 10月 08, 2010

八方人物:反高鐵幕後主腦 由旁觀變參與

通宵查資料揭漏洞

思索自己家在何方

星期四, 10月 07, 2010

[CGG 讀書會] 日常生活:「日常生活批判的空間轉向」

在日常生活中,我們實踐著城市空間的建造,同時亦被空間

今回讀書組,我們會探討列斐伏爾(Henri Lefebvre)的日常生活批判的空間轉向。他透過每

讀書會主題:日常生活:「日常生活批判的空間轉向」

日期:十月七日(星期四)

時間:4時30分至6時30分

地點:香港浸會大學善衡校園溫仁才大樓903B

活動形式 :

事前閱讀主題的短文 (請來郵本會索取soft-copy)

每次進行半小時的導讀,然後再把討論帶回香港的情況

讀書會邀請各有心了解空間問題的朋友參與,如有興趣,可

星期一, 10月 04, 2010

痕基:推出60多間示範單位位於馬屎埔村

挑戰村落抗爭的想像 [紫田村系列]

斯科特的觀點在其四十多年的研究 生涯中經常予人語出驚人之感。在整個時代都推崇國家推動良好政策的行為,他則研究大量例子顯示國家其實短視得往往要令政策失敗收場。當人類學認為平地人比 山地人因物質條件建立較佳的文明生活,在作者筆下山人才是逃避管治者粗暴勢力的妙計,平地人的文化族群反而遭到連番剝削與破壞。在《弱》一書內,當代學術 和常識上對村落或農民抗爭的理解,再又被它的獨到發現所突擊。

就如現今本地的村落抗爭一樣,斯科特提出我們其實不用想像村 民的收地抗爭必然是激烈且團結,屯門紫田村與及西貢白石窩都是普通的村落、普通的人作普通不過的抗爭。根據作者多年來在東南亞的人類學觀察,我們甚至不應 只認為大型集會、橫額、清晰訴求是村落抗爭的常見形式,如這一類沒有正規鄉郊制度的「散村」村民,我們並不能要求他們能像聰明政客一般,表現自身村落的歷 史意義 (如紫田村部分村民交談中稱他們是曾被填海發展搬遷的漁民),懂得自我說明他們村落的存在與公眾利益其實並不對立,懂得指出區內眾多不需影響村民的他選方 案,甚至我會估計到這一刻為止,村民對「公眾利益」這抽象詞彙並未有任何聯想。

於是,村落農民的拖延程序、逃避、不合作、 間會出現的個人激烈行為 (如抱住石油氣罐自火焚、捍衛家園而襲擊、游擊戰),正是我們需要反思而非立即予以便宜的道德遣責的重要時刻。在斯科特的視野下,零星的、常被媒體形容為 情緒激動、不知所措的「怪異」行為才是村落經常面臨的日常政治常態,對他們來說最為「理性」的表現。這種薄弱組織、個人行為反映的並不是村民本身的軟弱無 能,而是我們沒有了解及進入村民日常生活的想像中尋求出路,他們的無助、迴避與沮喪,恰恰是我們沒有把他們面臨的處境與問題說清,而非清楚不過下的無奈。

然而,這種零星的日常抗爭,斯科特認為並不瑣碎。有異於傳統政治理論被判斷為一種失敗的抗爭運動,不能預計和無常的日益累積,就是中外歷代政權更迭的真實力量。當然,當權者仍然在破壞過程裡懵然不知。

James Scott (1985), Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press

占士‧斯科特 (1985), 《弱者的武器:農民反抗的日常方式》, 耶魯大學出版社

文:陳劍青

新界東北發展關注組成員

星期五, 9月 03, 2010

探索環境破壞以後的石湖新村問題

位於粉嶺北一帶石湖新村內一片由新世界擁有廿萬呎的草木林,近日遭到神秘侵襲, 一星期間迅速遭到挖土機摌光,並有填泥及發展的跡象,至今沒有人承認責任。村內消息指這裡要建造一個龐大的停車場,甚至要將村內唯一通往公路、也是唯一公 共的場所---信箱---都將給拆掉,來讓路給車輛進入停泊使用。原本劃為新市鎮規劃下的綠化地帶的石湖新村,規劃意向說得清清楚楚,就是用以「局限城市 發展的入侵」(S/FSS/14, 33),但它似乎正與大浪西、赤徑、咸田等新界鄉郊私人農地步向同一種命運——在沒有城規會「發展審批大綱圖」(DPA)的約束下,這些原本在城市裡辦演 著某種角色 (綠化、景觀、郊遊、集水、吸水、降溫、放牧)的土地,將永久喪失原有功能。本來作為聚集瑩火蟲及村內羊群的棲息地的這片綠帶,繼續被置於可以肆意開發的 險境,村民憂心填泥令整片低窪村落水浸,政府繼續如常運作。

在一連串新界淪陷的事件當中,問題是否都同樣只是發展商入主鄉郊私人農地這般簡單? 新界北地區寬廣,箇中的勢力、發展軋跡、社區構成、土地類型都差異具大,我們又如何從地區視野出發,了解種種發展問題的特殊意義?

討回市民的官地

驟眼看似是周而復始的地產發展與鄉郊保育的對立,放在地區上的歷史發展脈絡,卻能為石湖新村綠帶破壞一事尋找出另一種體會。事件可以追溯至一個名為 「鬼屋」的鄉郊故事:新世界早於90年代初已經在石湖新村近馬適路旁購入大量農地,並在當時申請興建二、三十間三層高的村屋。但當他們知道了1998年粉 嶺北這片土地將會在施政報告中納入「環保城」計劃,可把住宅用地的地積比提商數倍,新世界便立即停工。無奈當時申請已經獲城規會及屋宇署批准,必須要建, 最後就隨便建了一堆村屋,外牆也沒有塗色,放在此處丟空等發展,一放就放了十多年。唯一認真的,就是新世界為這些三層村屋打了一百米深的樁柱,以備未來清 拆重建之用,據村民口述,其震盪令當時不少鄰近寮屋區的外牆破裂。不知情的公眾稱之為「爛尾樓」,事實上它是不折不扣的「紅灣半島」,石湖新村村民則叫它 做「鬼屋」。

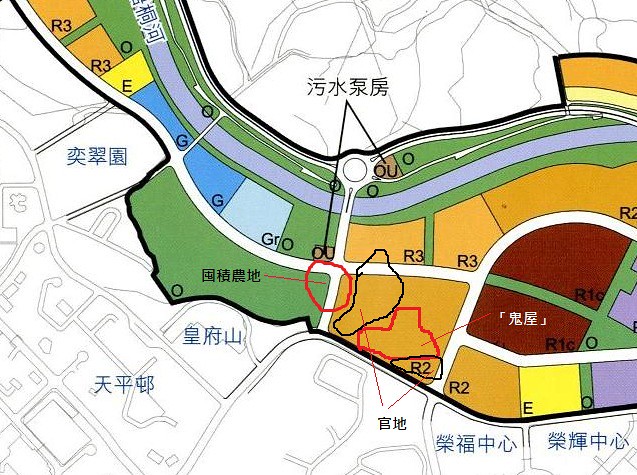

這片「鬼屋」帶究竟與草林地的神秘破壞有何關係﹖「鬼屋」與現時受影響的土地之間,就是一片屬於官地、較為密集的石湖新村寮屋區。土地查冊顯示,新 世界在1997年購入廿萬呎農地,按這種發展脈絡,發展商極有可能是要原址換取這片現有村民聚居的官地,於是囤積村內其他農地,圖謀合併鬼屋的地盤,變成 更大規模的豪宅發展。事實上,在今年年頭披露的規劃大綱圖中看到,政府為「鬼屋」度身訂做了一個新規劃圖則,將現時鬼屋的住宅用途劃大至附近官地 (見下圖),並以「公私營合作」為發展原則為地產商製造換地的法理基礎。於是,我們看到的發展問題,已不純是興建停車場破壞綠化環境這般簡單,站在大發展 商的角度,停車場只是在等待規劃過程中的蠅頭小利而已,而真正的大計,似乎都不外乎是企圖換去現時還有數百名石湖新村村民正在賴以為生的官地群,以圖極化 豪宅的面積,極化利潤,亦從中極化了矛盾與衝突。

現時規劃署諮詢中的未來粉嶺北分區大綱圖,可看出私人農地與官地的關係

近年來粉嶺北一帶重覆發生的不只是綠化帶變露天貨櫃場/停車場,不足外人遁道的卻是此等官地被地產商大舉侵蝕的歷史。村民經常互相分享,在石湖新村附近的皇府山、奕翠園等豪宅項目,都是發展商向一直政府換取/吞併官地的個案。無論是近年具爭議性的灣仔合和二期 (換去整片四千平方米林木), 李氏整個將軍澳的夢幻之城,或者被魯連城強佔部分官地的西貢大浪西灣,都反映了官地 (government land) 一直都只有地產商才能夠染指,毫無公共性可言。久而久之,換取官地成了官商的默契,發展商補地價就能從官府中垂手可得,始終逃不過淪為地產商囊中物的命 運。

從殖民地遺留下來的官地,究竟是否就應在回歸後直接過戶給特區,只是任由地產商交換的禮物﹖這裡似乎涉及一個封存已久的歷史問題。當英國人在一八九 八年租借新界,宣佈新界之下莫非皇土以來,大量沒有人(不懂得)認領的土地都被自動收歸為官地(crown land),此乃歷史上港英殖民主義資源搜括的重要環節。然而自回歸後,除了在1997年法例由皇家官契 (crown lease)易名為 政府租契 (government lease),草委、政府以至社會各界並沒有想像過這些「皇土」回歸後究竟誰主使用、沒有思考過字面上將’crown land ordinance’ 改名做’land ordinance’ 是否就能解決歷史問題、特區政府繼承了這些「賊贓」是否恰當等等問題,就趕急讓地產商延續佔據各處官地的特權,造就他們的巨型發展。

似乎,如何恢復市民及社區對這些「官地」的使用/共享權,亦如何保障官地上賴以為生的寮屋居民的居住權,不再為地產商垂手可得的囊中物,才是抗衡發展商在粉嶺北一帶積極囤地以求換取「賊贓」的土地政策思考,也是化解日益嚴重「官商勾結」現象的王道。

「裸命」的管治技藝

由於粉嶺北這個「綠化地帶」是伴隨上水/粉嶺新市鎮規劃而出現,當時只將整區納入「分區規劃大綱圖」(OZP),給予各處土地有不同用途的規劃,直 到1991年政府才把整個新界納入「分區規劃大綱圖」,並擁有發展審批大綱圖(DPA),可以對「未經授權的發展」(Unauthorized Development)有執行權力。然而,粉嶺北這種新市鎮內的綠化地帶並沒有納入於此圖則內,現時只跟從一紙沒有執法權的分區規劃,縱使停車場、貨櫃 場等各種用途違反規劃意向,規劃署也「沒有權限」執法,形成如石湖新村能動土破壞農地的「冇王管」空間。這個問題首在97年環境事務委員會提出,直到近一 兩年粉嶺北天平山村「貨櫃長城」擴張事件,發展局及規劃署對事件都置若罔聞,繼續以資源人手問題為由拒絕管理這片綠色土地。

然而,我們在大浪西灣事件之後,突然發現這種「無法執行」的說法是多麼的虛無縹緲。原來,城規會可在極短時間內把要保護的土地納入「發展審批大綱 圖」,進行規管。那麼政府一直以沒有法例規管為由拒絕處理,置生態環境、村民生活與本土農業於度外,究竟反映著什麼的一種管理的意圖/概念?

要捕捉這種管治方針的來龍去脈,可參考當代歐洲現代哲學中的「例外狀態」管治術的相關討論。意大利哲學家阿甘本 (Giorgio Agamben)回了應福柯所認為現代管治中「生命政治」(bio-politics)的狀況,即一種從生老病死到吸煙與性,現代政府就是要納入生命各種 領域作為管治的對象。阿甘本認為,現代管治者除了透過有關保障生命安全的論述滲透其管理於生命的所有領域外(簡稱「養生」),一直也有另一種管治的範式正 在透過懸置法律,將公民排除於權利/法例/憲法以外,令他們成為毫無法例保障的、純粹的「裸命」(bare life) (簡稱殺生)。於是,管治者/主權就擁有了法律以外的無盡權力,任意判決他們的活動、置放、生殺以至所有,這種「例行狀態」的建立就成了現代管治的典範。 石湖新村所暴露的,就是長期將這一帶的村落環境懸置於法律以外的境地,讓他經歷最粗暴的資本主義 (囤地發展、破壞生境)與及最原始的暴力競爭裡 (收地、逼遷中所涉及的暴力),將這些綠化帶環境的保育需要及村民的生活保障都被取消,使之成為無人理會的「裸命」。

如班雅明(Walter Benjamin)的名言一樣:例外已經變成了常態 (Exception has become the rule),這些「例外狀態」已成為發展局長林鄭月娥管治發展的重要方式。如在2007年灣仔重建爭議中如何架空所有法定行政架構,直接成立及委任地區督 導委員會統籌地區發展;今年發展局轄下的地政在高鐵事件中妨礙菜園村這類非原居民村搬村的可能,卻又同時在受蓮塘口岸工程影響那條為半數都是非原居民的竹 園村進行完整的搬村計劃,並辯解這並不可以給其他村落作參考,因為村落位處禁區,是「個別例子」。另一個與石湖新村這一片粉嶺北綠帶最為相關的,是林鄭月 娥在2007年施政報告中重新把古洞北、粉嶺北及坪輦放在十大基建中上馬,並要以一種名為「公私營合作」的新發展模式,取代「舊有」新市鎮發展模式中政府 包辦所有賠償、保障居住權及社區網絡的程序,說現在這種新的發展方式政府只負責做規劃配套,未來才會與地權人協商如何發展,令「被裸命」的村落在這些年來 受盡收地、逼遷、石棉、心理戰等原始暴力的破壞,本來政府收地作規劃發展時需要照顧的居住權利,也可以辯稱這是「私人市場」的理由拒絕理會。 不少租住了50-60年的非原居民村落村民及農戶,都是被囤地等待發展的地產商在「零賠償」的情況下趕走,間有一些村民獲得三元一呎的微少補償,地產商稱 之為「恩率」(ex-gratia),也是個別與例外。公私營合作與及其他法令在粉嶺北(石湖新村)的抽空,就是林鄭月娥任內在管治發展的典範實踐。

無論發展商的官地壟斷與及政府的例外管治,都似乎教我們要從純粹保育vs發展以外,在地去發掘「裸你命」的真兇。在新界鄉郊因區域發展迅速融化,我們仍然需要堅定地,為新界未來茫茫的路途探索。

星期三, 8月 25, 2010

東北通訊 (七、八月)

夏天的馬屎埔村(與其他村落)比城市還要熱鬧。可不只是消逝中的

首先,關注組於本季招募了不少關注鄉郊土地發展的義士,

其次,馬寶寶社區農場正式成立,許多活動在村內發生,龍眼工作坊

關注組的活動也如火如荼:1) 日間導賞讓公眾參與了解村落的處境,共同活化規劃者思維;2) 晚上生態的導賞,感應生態、村落與農業之間密不可分的關係,

成員也經常在新界北區遊走,考察到的是:無論是牛潭尾又是恆基在

新界東北發展有傳今年十二月是規劃署最後一次「諮詢」,當地村民

星期二, 8月 17, 2010

南華早報 :新世界指責村民在綠帶土地上傾倒

2010-08-14 南華早報 CITY CITY1

Cheung Chi-Fai 報導 新界東北發展關注組譯

新世界指責村民在綠帶土地上傾倒

新世界拒絕承認它旗下的公司涉及一宗於粉嶺北村落的填泥事件,並說這其實當地村民才是需要負責任的人。

這拒絕源自於石湖新村當地居民的投訴,指有一塊50,000平方米的土地,被一間由新世界間接控制的公司除去了林木植被,並填上了近一米高的土礫。

這片處於「綠色地帶」規劃的土地由一間叫Starry LandDevelopment 在1997年買下,已經丟空多年,已經長滿了草及灌木。

公司內七位執行董事,包括了新世界的主要人物鄭家純及梁志堅。

新世界相信為這一片土地的持有者,規劃署正在這地帶進行一個改頭換面的分區規劃研究,建議在新界東北打造一個新市鎮。

新世界發言人關則輝指,公司與現時在粉嶺的工程沒有任何關係,亦沒有即時發展的計劃。

「工程其實是由石湖新村的村民幹的,他們怕雨季期間出現水浸。」他更指出,「他們掘起旁邊一條渠的廢料,然後丟在此地。」

關續稱,村民並沒有知會公司有關傾倒的事,亦沒有取得准許。

村民已經向我們道歉,我們已經要求他們除去廢料,並將這個地方盡快回復原狀。他並沒有指出那個村民的姓名。

政府職員來到此地並無發現與規劃及環境法規相違的狀況。

一名住在土地旁邊的石湖新村居民,指他並沒有為意有任何渠道工程在村裡發生。他也質疑新世界指現時傾倒的泥土是從其他地方來的,因為他看到泥頭車進入地盤,並且在此地方平整土地。

「泥頭車先將林木推倒,然後平整土地,將植物全埋在土地下。我並沒有看到任何土地從外間運入。」村民更稱現時村內有傳這個地方將會被做為停車場。

一個附近村落的村民指,昨天工程已令一整個養羊場的吃草環境破壞。

「村民日常都會在引領羊群到附近的水塘之前,到此地吃草。」

她十分害怕工程會令村落的水浸危機更加嚴重,因為土地當中的小型水渠已被覆蓋。

環保署昨日到場視察,發言人指他們並沒有發現有任何工程及清拆的廢料。「我們會繼續密切監察這片地方。」

規劃署則指工程雖然是在分區規劃被劃作綠化地帶,此地亦是沒有納入在發展審批大綱圖裡。

規劃署職員指,如果沒有這大綱圖,署方並沒有對任何疑似違規的發展具有執行權力,例如非法傾倒。

--

New World blames villagers for dumping on green-belt site

New World Development has rejected suggestions that an associated company was responsible for dumping fill on land it owns in a Fanling village - saying that in fact local villagers were responsible.

The denial came after residents of Shek Wu San Tsuen complained that a 50,000 sq ft site owned by a company indirectly controlled by New World had been cleared of vegetation and covered by debris up to a metre deep.

The green-belt-zoned site, owned by Starry Land Development, which bought it in 1997, has lain idle for years behind broken fences and under dense grass and shrubs.

The company's seven directors include leading New World figures Henry Cheng Kar-shun and Stewart Leung Chi-kin.

New World is believed to be a major landowner in the area, which is due for a facelift under a land use zoning study for proposed new towns in the northern New Territories being carried out by the Planning Department.

New World spokesman Kwan Chuk-fai said the company had nothing to do with the work on the Fanling site and had no immediate plans for its development.

"The work was actually done by the villagers in Shek Wu who were scared of flooding during the recent rainstorms," he said. "They excavated a nearby drainage channel and then dumped the waste on our site."

Kwan said the villagers did not notify the company about the dumping or seek permission.

"The villagers have already confessed to us, and we have asked them to remove the waste and reinstate the site as quickly as possible," he said, without naming the villagers.

No breach of planning or environmental regulations has been found by government officers who inspected the site.

A Shek Wu San Tsuen resident, who lives close to the work site, said he was not aware of any drainage work in or near the village. He also disputed New World's claim that the soil on the site came from other places, as he had seen excavators enter the site and dig up the land.

"The diggers felled the trees and shrubs first and then dug up the soil and buried the vegetation under the soil. I have never seen soil transported from outside," the villager said, adding that there had been rumours that the site would be turned into a car park.

A resident of a nearby village said yesterday the work had destroyed a feeding ground for a sheep farm opposite.

"The sheep farmer leads his flock to the site to feed on the grass there every day before moving on to a nearby pond," she said.

She also feared the work would worsen the flood risk facing the village, because small drainage channels at the site had also been buried.

After an inspection of the site yesterday, the Environmental Protection Department said it had not found any sign of construction or demolition waste on the site. "We will continue to monitor the site closely," a spokesman said.

The Planning Department said that while the work site was covered by an outline zoning plan and zoned as green belt, it was not covered by a development permission area plan.

Without such a plan, the department would have no enforcement power over suspected unauthorised development, such as illegal dumping, a planning official said.

星期一, 8月 02, 2010

殖民官員看新界

31/7/2010

國際好書

原文

近日我們終於發現,香港的城市化已達到了連西貢大浪西灣

前理民府官員許舒(James Hayes)就是其中一位。近年他出版的一本名為「Th

此書引述及檔案的整合相當齊全,圖片與註腳也佔了三分一

如果我們對新界鄉郊的認識還未去到重新建立新界作為一個

將郊野公園的出現說成一種戰後的「自然趨勢」,固然可為

儘管充滿了殖民者的意識,也盡了作為一本好書應有的責任

Hayes, James (2006), The great difference: Hong Kong's New Territories and its people, 1898-2004, Hong Kong: Hong Kong University Press

陳劍青

香港浸會大學地理系研究生

星期六, 7月 31, 2010

牛潭尾的本土鄉愁

近來在新界北一帶的非原居民村落遊走,不管是西北那邊遼闊的山景及連綿的魚塘或是東北那邊精細的農田與曲折的村路,開始產生一種城市的憂鬱,一種從 未經歷過的嶄新體會。這種對鄉郊環境的「鄉愁」,並非遊子遙遠的卻又無奈的於異地想念故鄉,它應是本土的——尤其是如自己一樣在新市鎮或市區長大,家與土 地生活的預設是割裂的都市人,近年稍稍開始重新認識人與土地,城市與鄉郊的關係,眼前景物就要面臨消逝的不安與愁緒。

但這種感覺的來源應是區域的——特區政府與都稱呼做「阿爺」的深圳、廣東或者中央秘密議決了各種有關區域融合的內容,我們毫無辦法參與區域規劃的討 論,甚至連知會也沒有 (當然,城市規劃也不見得很民主)。所有會蹍過新界北土地的大型跨境基建都要趕及二零二零年高速完成,古洞北、粉嶺北新發展區、河套發展、深港機場軋道、 禁區開放,還有那條懸而未決的北環線,似是內地要在某種普選來臨之前將香港「融會貫通」。加上近日接二連三的報導,所有人都知道新界已到了變幻時刻,我們 這一代,很可能會看到因區域整合、地產利益及鄉郊勢力的組合,使整個新界鄉郊全面的消失,未來將遍布著貨櫃場、密集的丁屋及豪庭別墅,這個因人而異的天 堂。腦裡串聯了太多的地方,只想記下其中漂亮的牛潭尾區內的一些村落見聞,以分享與分擔她近年規劃發展的所承受的過度負荷。

貨櫃淹沒土地

牛潭尾位處元朗雞公嶺以北,區內由許多條非原居民村落組成,生活空間寬闊,許多也屬於寮屋。最大一條村落叫攸潭美村,新田公路一帶的上竹園、石湖圍 等具較長歷史的村落也包含其中。近年來一些突擊性與慢性的發展,正將整個地區的鄉郊環境大規模改變。根據城規會的紀錄,單單在過去一年 (今年5月至去年6月) 這片鄉郊地帶已有16宗的規劃申請,其中包括6宗涉及「露天貯物」地帶發展,3宗大規模的中低密度住宅發展及一宗要填平魚塘的農業發展申請,可見這鄉郊地 方正經歷重重轉變。

先說其中一個在石湖圍的小磡村。回歸後,隨著新界西北部的開通,這條村落不少的地方近年陸續被城規會由「綠化地帶」劃作「露天貯物」,都開闢作臨時貨物裝卸、貨運設施及貨櫃車停車場。二零零六年牛潭尾的地區規劃綱要中顯示 ,91公頃的用地已被劃作「露天貯物」用途,佔了全個地區面積 (920公頃,包括郊野公園)的十分之一。今年獲批露天貯物的發展許可的小磡村(A/YL-NTM/242) 就被圈在其中。從最普遍的意義來說,這92公頃的「露天貯物」用地就是區域發展下城市要付出的代價。

然而,這些「綠化地帶」的消失並不只是涉及生態、樹林及水塘,影響的更有附近村落的鄉郊生活。興建貨物停車場,需要將本身自然泥地填泥石屎化,動輒 都會將原有地面水平提昇數米,不只令永久喪失滲水的能力,同時無故令附近農田及村落頃刻變成「低窪」地區,每年雨季水浸問題都相當嚴重,往往引致農作物失 收及村屋水浸。整個近十多年經常水浸的新界北,不需林鄭月娥去找香港大學權威教授驗證原因,也清楚這是有關填泥發展的禍害。石湖圍村民也只能感嘆他們村 「改錯名」。

石湖圍這宗填泥影響鄉郊生活的事件在上月(六月)曝光,但問題其實已經存在數年,地球之友也記錄了兩年以來的生境轉化:

當時地球之友曾問過八個部門,都異口同聲說沒有「違規」。這當然沒有違規,因為城規會已經於2005年將此綠化地帶改為「露天貯物」的規劃用途,合 法無誤。但是在「滿足發展需要」的同時,是否有具體照顧周圍村民的需要呢﹖其實,城規會負責新界鄉郊的「鄉郊及新市鎮規劃小組」只要用他們的鳥眼俯瞰一下google map 石 湖圍現時的情況,都已經知道當地有發展商正迅速收地填塘,並且有村屋與農地會因此而遭受影響。與新界許多地方一樣,真正的破壞並非出現在城規會內審議批准 發展申請之後,而是發生在城規會將這片鄉郊土地改劃作「露天貯物」之時。是這群鄉郊及新市鎮規劃小組的委員在整體地區的規劃大綱圖製造了空間,引起發展商 前來收地填泥的興趣,當生態價值耕作潛力因填泥逐漸消失,人去留空,開闢貨櫃場則變得明正言順。在劃作「露天貯物」之前,他們有否清楚了解原址的土地本來 的用途是什麼,實施這種分區規劃後對村落的影響又是什麼。

現時,部分村民仍然在這種「慢性陰乾」的情況下堅拒不賣不遷,城規會亦因當時壓力下在去年十一月拒絕了這個申請,其後在今年四月斬件將部分土地申請做露天貯物,第一個已經獲批。城市規劃的合法失誤,在牛潭尾製造了一次又一次的傷痛經歷。

家園官地「被綜合」

今年四月,攸潭美村村民忽聞惡耗,說五月中將會在城規會內審議一個會影響攸潭美村近半的非原居民村屋的發展大計,將約九萬多平方米的土地,建設約 277間低密度住宅。據村民稱,當村村長早已知悉事情,卻未有通知村民,要村民自行發現之後才貼出告示。於是6月5日村民自發成立了一個獨立的牛潭尾村民 關注組,關心兩個(no. 223與 235)影響村內的大型項目,並持續關注村內發生的規劃發展及住屋權。

這群平和的村民,為何無故會遇上了這樣大型的發展清拆呢﹖的確並非巧合。事源在回歸後特區政府一直蘊釀興建一條北環線鐵路,沿著錦上路一直貫穿整個 新界北至古洞,通道亦為往深圳的城際鐵路共用。然而,自高鐵的專用方案取代了城際鐵路的共用方案之後,北環線則成了「不還線」,了無音訊。這鐵路曾選址的 牛潭尾站,就位於這條攸潭美村。同時,攸潭美村這一類新界北非原居民村落,在回歸前後被大規模選定為「具潛力發展」的地方。於是,在一片綠色的鄉郊環境, 插入「綜合發展區」給大型住宅發展成為了「合理」的事。牛潭尾因而在分區大綱圖裡,劃入了三個53.28公頃土地的龐大的「綜合發展區」,規劃綱要內(http://www.ozp.tpb.gov.hk/pdf/s_yl-ntm_8_e.pdf),說為了在區內形成一個中心、給大型住宅發展及逐步淘汰那些與相鄰發展不協調的工業活動及臨時建築物 (p.5),村民都不知其所指所云。

城規會一直是為鄉郊規劃把關的部門,以往的委員已經不可考,已經不清楚他們是基於怎樣的想法來劃出這三個劃在別人村內的龐然大物。但是,單看這個為我們鄉郊環境把關那十四位非官守的城規會委員,其中一半都涉及了以下的利益關連:

# 簡松年 與東亞銀行有利益瓜葛

# 陳仲尼 與東亞銀行有利益瓜葛

# 鄭恩基 與新鴻基 + 新地有利益瓜葛

# 劉志宏 (與多間發展顧問有業務來往)

# 陳旭明先生,與恆基+信和+ 新鴻基+ 太古有利益瓜葛

# 方和與信和+ 新鴻基+ 長實有利益瓜葛

# 葉滿華,與埃克森美孚公司有利益瓜葛

現時的委員已是如此,可以想像以往一兩任經常被批評為官商勾結的城規會委員有多不堪。

在不滿規劃過程中村民的家園被規劃掉卻毫不知情以外,更重要的問題,竟然給村民發現政府正配合發展商收去他們村內的官地,以成為發展商申請綜合發展 內的八成面積 (即發展商只購入了兩成的私人土地,然後由政府提供其餘八成官地予發展商開發)。村民發現,地政在近年竟主動詢問村民會否希望為村屋「轉名」,這是政府一 般對管理寮屋相當特殊的做法,村民聽到部門體系會主動開展工作也感到莫名其妙。由於村屋不少註冊名稱都是上一輩的名稱,有村民的確聽罷就到地政申請轉名, 以為身分可以更好確認,但經過其他村民向政府部門的查詢,發現原來轉名只會幫官地上的村屋轉村屋、廁所及廚房,其餘的農地與屋以外的範圍便會自動被政府收 回,甚至規劃署內還會有一位專責做牛潭尾轉名事宜的專員跟進,村民都說這正是政府如何使用公帑資源來協助地產商發展的證據。

近年來,因設立了這三個「綜合發展區」分區規劃,令新鴻基、恆基及九倉也先後在村內囤積農地,已經漸漸出現生境的破壞。一些和善的農民,已讓了一萬 步的說:「發展商用自己買翻黎既地發展無可口非,但係你冇理由規劃埋一啲根本唔係屬於你既地黎發展,攪到人地屋企。」牛潭尾這場家園、農地、官地的「被綜 合」的玩意會在八月城規會會議再重新討論,村民將要持續不斷地與城規會玩這場不平等的規劃遊戲。還有那些台商與內地官員合資企圖在村內以建圖書館名義申請 建骨灰龕,與及申請填去村內魚塘來耕作這貌似魯連城的技巧,對於牛潭尾的村民來說已不算的重點的鄉郊故事了。

鄉郊概念的神偷

發展的確是一種巧妙的神偷。他不僅大舉偷去新界鄉郊的農業、土地和家園,他還暗中流進腦海,把日常生活的經驗和自然環境關係統統忘記,自己將優質生活拱手相讓,甚至忘卻自己。

一古洞村民曾對我說過一個故事:粉嶺鹿頸曾有一戶村民,家中的老婆婆一直嚮往「上樓」的一天。有次真的給他們遇上地產商向他們家族收購土地,便高興 地賣去家田祖屋,搬上心目中樓房。誰知搬上了去,才知道平日打理農田的生活、周邊魚池的環境與村落的關係網絡,才是家這種感覺的來源。於是,她終日鬱鬱寡 歡,常常嚷著要回到老家,數年後患上了老人痴呆症,記憶從此只能留在過去。

當八十年代地產發展成為了港英政府扶植的產業之後,新界陸續發展出一套「進步」的鄉郊觀念以取締舊有「雜亂無章」的鄉郊環境,包括為人垢病已久的 「丁屋即鄉郊」的「鄉郊發展規劃」 (village development),讓原居民能夠在新界不斷吸納農地/土地轉為屋地。但是,這種農地轉屋地的過程有什麼內涵是有關鄉郊的呢﹖畢竟政策毫無解說,除 了政治利益的嫌疑以外,原因神秘得無人知曉。

這種有益於這群土豪鄉紳的鄉郊發展新浪潮,面對大地產商的巨貪顯然還未夠新穎先進。綜合現時的現實情況,發展商正企圖建立一套「別墅即鄉郊」、「保 育時發展」、「生活非生產」、「古典即傳統」的想法,將原本鄉郊生活中能夠透過土地參與與感應自然,弱化成一種純粹視覺的關係,也同時將鄉郊這種生活與生 產並存的關係,掏空成睡覺與開派對的純粹生活。本來鄉土空間乃各種本地傳統的載體,現時廣告時段會有歐洲貴族無故在鄉郊演奏音樂、撐獨木艇及狩獵。牛潭美 區內的翠巒、御葡萄、綠攸居、夏威夷豪園一個個大型「鄉郊發展」,這種不高於三層、在規劃條例上屬「優質」的抽象物,正向城市人販賣著空虛的「夢鄉」。

這種消費性的鄉郊概念最為致命之處,不只輕易騙去了中產及內地富豪那些剩餘財富,他謀殺了我們真正的鄉郊想像,一些鄉郊生活的可能。我們的鄉郊環境 隨著鄉土概念的盜用而消逝。但是,我相信這種體會鄉郊環境過後所泛起的憂思,會成為我們關注新界未來發展的重要動力,是重新定義一種城鄉關係願景背後不可 或缺的情感支柱。

星期一, 7月 19, 2010

計劃以外的城市構想:閱讀班加羅爾的爭議

活動簡介:

如何擺脫官方的規劃政策及都市計劃來理解城市的內涵,是

本會邀得來自印度的城市研究學 者Solomon Benjamin, 開拓我們一種計劃以外的城市構想。他將會講述有關印度班

活動詳情:

日期:七月二十二日 (星期四)

時 間:下午二時正至四時正

地點:香港浸會大學善衡校園溫仁才大樓903B

是次活動歡迎各界朋友出席,並有茶點招待, 如有疑問,請

Conceptualizing Cities beyond ‘The Plan’: Reading Bangalore's contestations

Solomon Benjamin, NIAS, Bangalore

July 2010

Abstract

How does one ‘read’ cities shaped by their own particular indigenous histories, and in doing so, does this also tell us something about our assumptions about ‘meta’ level processes, or then models derived from North American and European contexts? Does this also open up new ways to think about city contestations around multiple spaces produced? I explore these issues by looking at Bangalore's IT fame since the mid nineties that has spurred tensions. These are material in the way of serious social and economic divides, but also conceptual -- in the way we understand city contestations. I argue that an ethnographic approach is central to reveal multiple territories undisciplined by what I term as 'the plan and policy' (P &P). This shift reveals city territories to operate as heterogeneous and contested spaces constructed around the complexity of land claims. It allows for useful analysis of the civic politics of Bangalore’s elite. Like other Indian and ‘Southern’ metros, exclusive gated housing, and IT / commercial complexes constitute less than 2% of the entire metro territory. But, Bangalore’s elite aggressively pursue policy agendas to materialize several forms mega projects: an IT corridor, a regional expressway, and its recently built Int. airport – all framed under the rubric of 'good governance' to spacializes the city as a triad:

- Their own place as 'proper' citizens bestowed with the vision to shape political authority into the future 'Planned City'. This forms the leading edge of economic development under ‘private-public-partnerships’ to discipline and sanitize two other parts:

- Evoking older Bangalore of nostalgia - now planned into well defined ‘heritage’ zones;

- The 'slum' -- attempts to ‘rehabilitate’ the poor to the periphery into mass housing.

We start instead to look closely at how the city actually works on the ground: The 'heritage' zones of the central city areas: City Market and Kalasipalyam, Shivaji Nager are working cities with a distinctive economy, politics, and genealogies of territorisation. Just as the IT represents a globalized terrain extending into Northern America's silicon valley and Western Europe, the central Bangalore's "China Bazaars" in it's SJP Road and 'National Market' reveal vast trading relationships eastwards: To Penang, Singapore, Hong Kong, and in Mainland China, to Guangzhou, the surrounding manufacturing regions of the municipalities of Douggaun, and much smaller but vibrant small commodity town of Yiwu.

城市對談:消逝中的鄉土空間

前言:儘管香港予人的印象是滿佈建築物的城市,同時亦有約半的土地被劃作郊野公園,但鮮為人知的,是新界地方依然有大片 鄉土仍然存在,巧妙地散落在因城市發展過程而消失中的非原居民村落。訪問近來時有在新聞報章聽見的粉嶺馬屎埔村, 村民Becky透過日常生活經驗的敘述來看整體新界鄉土的急遽轉變,亦可以在這片失序的土地上找尋道路。

訪問者:陳劍青 (香港批判地理學會)

受訪者:Becky Au (馬屎埔村年輕村民)

--

問:近日經常在報章聽到馬屎埔村這個名字,究竟馬屎埔村

答:我們的村是由南番順移民 (南海、番禺、順德)組成的非原居民村落,約有百戶村民

問:我們也留意到,近年因新界東北新發展的計劃,周圍也

答:當政府在十年前構想這裡要發展為環保城的時候(早期

問:這種發展過程我們往往稱為「城市侵蝕」(Urban

答:對,以「城市侵蝕」形容我們的處境非常恰當。依我村

第一、九十年代

第二、當附近的豪宅建成以後,我經過看見有些豪宅居民

第三、其實我們村已經在戰後被「蝕」,

問:妳自己與及村民普遍對現時新界東北發展有何看法? 面對這種境況,妳會選擇如何回應這些轉變﹖

答:不少村民一生都未見過律師信,因此在收地過程無奈離

星期五, 6月 18, 2010

新界土地發展時空探秘

新界土地發展時空探秘

日期:7月9日(星期五)

時間:晚上8時至10時

地點:序言書室 (旺角西洋菜南街68號7樓)

內容

在我們還以為原居民的權益就是新界的歷史時,各大地產商已經割據各個山頭,手段權力千變萬化的使真正在地的「地產」(靠地生產)生活消滅。讓我們重溫新界歷來一些空間規劃發展過程,與及一些當下新界的地產前沿,或許能為我們思索新界未來帶來一點幫助。

近年遊走於新界不同村落,見盡新界內創意無限的收地手段及規劃樣式,在城市內找到的紅灣半 島、官商勾結與田生集團,都能在新界找到一些翻版並且記起一些更可怕的經歷。

星期二, 6月 08, 2010

新界土地演義

[刊載於今期META 12號]

或許菜園村及新界東北計劃下村民的抗爭能夠讓市民對於新界的土地發展情況多了些興趣,但對許多人來說,新界仍然只是一個充斥著水塘、原居民、郊野公園、新市鎮與寮屋等人事物的地方。新界就像廿一世紀仍然未被理解的新大陸一樣,當中地名仍 然是掌門人節目主持玩弄嘉賓的材料。對於理解現時新界土地發展方向的急遽轉變、對於長期與世無爭的新界禁區要進行開放、長期與內地連接的沙頭角政策卻要保留封閉的邊界,對 於未來十年將會因加速發展而衍生那形形色色的家園抗爭,我們必須重返新界的土地發展史作為基礎理解且別無他選。

土地制度的潘朵拉盒子

除了老土正傳示範了敘述一種官方和諧版的香港土地史,鄉 議局為原居民剪裁了一套在殖民地時期被侵害及有鄉土情結的新界歷 史,李金鳳在《淹沒在集體回憶的忘卻》一文中論及新界土地史是一個潘朵拉盒子,打開它卻是大量亂糟糟的、沒有嚴謹處理過的土 地問題。[i]

除了在二十世紀初將永久業權(freehold)轉 成官地租權(leasehold)這 種所謂基本上仍然保持了新界原有生活模式 的說法,背後還涉及測量登記土地時把無人或未能在申述期認領的大量新界土地全都充公為官地,以及開始對於當地地稅的徵 收。當中扮演關鍵角色的新界聯村武裝「起 義」事件[ii],以 對抗殖民地惡法所帶來的土地商品化,直接成為了港英政府開始照顧原居民利益及建立間接管治體 制的原因,亦是鮮有出現於港英政府的歷史詮釋裡。對確認原居民地位這結果,通常的解釋會將其當作宗主國的文明任務,即 殖民是為了讓文明散播開去,因此對殖民地的原住民要有關懷這類道德理性的發明。當然,「起義」也是鄉議局避重就輕的史料一則。

新界土地制 度的基本確立當然不會是新界歷史的全部,至 今還是乏人經營的,是「非原居民」在新界土地上遭遇的辛酸史。他們不同籍貫,許多因國內政治動盪,陸續於50-60年代在新界開墾被港英政府侵占的「官地」、或者租借原居民及地主棄耕的農田,以米擔作租賃,刻 苦地在亞熱帶氣候的土地上以他們籍貫的農耕方式種田生活。相對於當時不少原居民放洋海外「洗 大餅」,現時仍然有許多非原居民在荃灣、古洞、錦田、粉嶺北等地在默默生活,更是將其生活扣連土 地,更是得不到土地制度對其家園的保障。當中涉及許多被遺忘的衝突 與清拆片段,如因整治梧桐河而逼遷兩旁寮屋,最後出動防暴警察催淚彈收場的石湖新村 事件,至今只留下YouTube 一條短片,又如90年代初港英政府要整頓禁區寮屋 (主 要為鹽寮下村及菜園角村2200多戶)將非原居民大規模搬遷至沙頭角邨的重置,也毫無基本資料可探,這都顯示非原 居民在新界土地發 展史中的缺席。

戰後新人類計劃實驗室

新界除 了被看作潛在躁動的火藥庫,他在戰後還是製造本土「類公民」(quasi-citizen)的 實驗室。[iii]

不論是以往左翼先鋒Manuel Castells論述香港當時政府透過建立集體性消費(collective consumption)的公屋計劃來使廉價勞動力供給位處鄰 近的工業資本變得可行也好[iv], 還是人類學家Alan Smart 對石峽尾大火這個疑似港英政府縱火 的計劃背後一直所希望透過公屋規劃來管治殖民主體各種生活領域也好[v], 我們均看到50-60年代對於開拓新界土地作新市鎮(New Town)的 想像在70年代港督麥理浩上任的前後得到大規模的實現。沙田 與屯門兩個新市鎮雙生兒,參與了第一波在新界的土地侵蝕[vi], 以滿足當時急需將市區密集的不安人口「去中心化」的管治考慮及實驗。於是,以往要乘「嘩啦嘩嗱」進入沙田這個還是古色古香的農村,頃 刻已穿過獅子山隧道直往九龍市區。

大量現代主義理性規劃在新市鎮的引入,營造了一種去政治化的生活環境,隔絕了以往左右之間的對立,在大會堂舉行的活 動成為了「公民」的公眾參與。在此生長的人口,開始不再根植於本地或祖籍的歷史淵源,香港/新市鎮成為了他們的「家」,家庭及個人發展成為了追求理想的新起 點[vii]。這 些轉化發生的場境——新界——成為了既往 殖民管治實驗裡一個解決空間(solution space)。在新市鎮模式被廣泛確定為「成功經驗」後,亦開始 在70-80年代期間大規模在新界複製,於元朗、大埔、上水粉嶺、葵青等地區,數據基本上反映2000年已有近半人口轉移至新界,這種殖民規劃(planning)與 種植(planting)的同義獲得充分的印證[viii]。

八十後新經濟戰略

的確,新界位處資本主義與社會主義兩個陣營的前沿,新界在回歸前可以籠統理解作緩衝帶(Buffer Zone),在物理空間上隔絕共產主義的滲透。然而,一種商業/資 本的邏輯成為無懼的先行者。名為加拿大海外發展公司在文革最熾熱的七十年代中得到當時行政局(Executive Council)格外的政治恩典,在眾多規劃專業及環保人士的不滿下,批准將新界西北一大片的濕地魚塘填平為錦繡花園(Fairview Garden),遠眺后海灣彼岸的政治局面。從此以後,市 區的地產商才意覺到這是一盤無本生利的玩意,於是開始大規模進行土地投機(land speculation),以數毛錢一呎的賤價及各種收地方法(有如趁年輕人出城時找老一輩商談賣地)吸收魚塘與農地,令許多已賣去土地的(非)原居民 至今仍然懷恨在心。[ix]

這種商業投機結合新界規劃配套的行徑,就成了我們現今日常斑駁的那些「官商勾結」的雛型。天水圍、大埔康樂園、愉 景灣等等,都是八十年代前後發展商在新界大 快朵頤的巨型豪宅項目。這些在八十年代以後被稱為「公私營合作」的土地發展(新)模式,象徵著土地投機及「規劃配 套」的邏輯正式進駐新界,並且在回歸後仍 然得到晦明晦暗的發揮,如當今正被發展商「三家分晉」的新界東 北發展規劃裡的粉嶺北。[x]

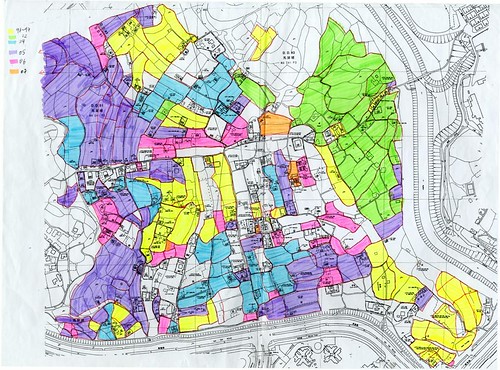

原圖引自Roger Bristow (1987), Land-use planning in Hong Kong : history, policies and procedures. p81

官商配合與勾結之別,在於當中規劃論證過程是否帶有認受性。而令人感覺差劣之部 分,就是在合理化那些新界規劃的過程中人 口需求方面的連番說假。在資本主義規劃裡強調的是需求,人口增長成為了當時包裝內含豪宅項目的新界發展之最佳理由。尤其是回歸前後的那些年來,限制回歸前土地發展數量的效 力消除,政府曾經有一張駭人的地圖,全面地呈現了新界所有具發展潛力的土地出來,但用以合理化這些未來土地發展的,竟是一些誇張的人口估算,在1998年 形容香港在2012年將會有830萬人口,於是「為了滿足人口的需要」,便開始全面發展新界為住宅區,新界東北規劃工程就是因此而起。07年 此計劃看到幾年後努力催生也無法交數,於是又在09年說2030年香港人口將會有840萬, 重推新界東北新市 鎮上馬。但零九年人口增長只37 500人,要在20年內催生130多 萬新人口,仍然是非常操勞的事。借用女性主義的角度視之,新界就好像成為了一個滿足生育的場所,她並無自存的主體,沒 有耕地農田沒有既有價值,不能自給自足,是依附城市的從屬。而這種思考,成為了當今支援新界土地的交易邏輯背後最為揮之不去的暴力狂想。

上圖出自立法會, 規劃地政及工程事務委員會於一九九九年十二月九日討論「新界東 北與新界西北規劃及發展研究-古洞北、粉 嶺北、坪輋/打鼓嶺及洪水橋的發展建議」附件A.

未來還看「通勝」

新界以 往曾被看作火藥庫、實驗室及(投機者的)「大塊田」,這些說法都要在當下融合的世紀再重新思 考。智經有關深港融合的研究報告成為了新界發 展的通勝。[xi]在 報告當中,新界已經被稱為具國家戰略性意 義,並且已為河套、禁區及新界不同地方提 出很有可能是權威性的描述。看倌欲知後事如何,要看未來融合進路,而這又是另一場新的土地演義了。

--

[i] 見李金鳳(2009). 《淹沒在集體回憶的忘卻》 http://www.inmediahk.net/node/1004929. 香港獨立媒體

[ii] 見劉潤和(1999). 新界簡史. 香港:三聯

[iii] 概念出自會議鄧永成與黃潔萍(2005)的學術報告 ‘The Quasi-population, Civic Pride and New Towns” 在國際會議“Colonial Governmentality and the Production of Space in Hong Kong” 香 港浸會大學地理系零五年六月十四至十五日.

[iv] 請參看Manuel Castells (1986). The Shek Kip Mei Syndrome: Public Housing and Economic Development in Hong Kong. [Hong kong]: University of Hong Kong, Centre of Urban Studies & Urban Planning

[v] 見Alan Smart (2006). The Shek Kip Mei myth : squatters, fires and colonial rule in Hong Kong, 1950-1963. Hong Kong : Hong Kong University Press

[vi] 若果衛星城市也算入「新市鎮」,在60年打造的荃灣才是第一波的新界土地發展。

[vii] 詳見鄧永成、陳劍青、王潔萍、郭仲元、文沛兒(2007.08.18)「回溯「沙 田價值」——. 超越中環價值的歷史地理觀」,明報D04

[viii] 詳見Robert Home (1997). Of planting and planning: the making of British colonial cities. London: Spon

[ix] 詳見Roger Bristow (1987), Land-use planning in Hong Kong : history, policies and procedures. Hong Kong : Oxford University Press

[x] 「三家分晉」的情況可見文章《粉嶺北:有關發展商收地、逼遷、擅改土地利用的 事實記述 (factual account). http://www.inmediahk.net/node/1004865. 香港獨立媒體

[xi] 智經研究中心(2007), 《建構港深都會》研究報告, 智經研究中心

星期三, 5月 19, 2010

宣傳:藝才群起!詩.相.感.秀創作體

「創作體」包括網上教學坊、首輪作品比賽及香港的 三城創作交流營 (當中包含活動教學工作坊、文化論壇及最終作品比賽) 等。「創作體」將邀請三城的專業攝影師與詩壇名家主持,指導參加者攝影及創作詩歌的技巧、藝術欣 賞,並學習如何把兩者結合交融,產生新的意境及創意演繹。

計劃目的

1. 提升三城青少年創意觀察、感受和演繹的能力。

2. 展示青少年的才華,為三城青少年提供跨境文化交流及合作的機會。

3. 通過一連串由專業攝影師和詩壇名家主持的網上教學坊以及三城創作交流營,向青少年推廣融合 攝影和詩詞教育的詩影藝術,以及對跨媒體藝術的欣賞及創意演繹。

附上﹕1. 計劃詳情; 2. 擬參與的藝術家; 3. 去年得獎者予以參考。網上自學教材,於5月19日推出,網站 ﹕ www.ArtTalentsPopUp.org。6月7日截止。

星期五, 5月 14, 2010

摧毀粉嶺家園的旁觀者

究竟是誰站在一旁摧毀粉嶺 北一帶的農業社區,香港碩果僅存的一片淨土?

星期五, 4月 23, 2010

剪報:亂拆石棉乃恐嚇手段

CITY2 | CITY | By Joyce Ng 2010-04-19

南華早報:亂棄石棉乃恐嚇手段

憤怒的粉嶺村民投訴地產商「恒基」委託的承辦商,亂拆村內舊屋,並沒有妥善處理 屋頂的有毒石棉,用這種伎倆趕走村民,以便收回土地重新發展。

昨日,十多名村民在馬屎埔村外舉辦記者招待會,反駁恆基於上週五聲稱「過去兩年 在拆屋過程中未有發現石棉」。日前恆基回應一個工會的化驗結果,恆基不承認該報告所指「在村內收集的五個樣本中均發現石棉」。

村民關漢貴表示,他與其他村民曾目擊恒基委託的承辦商用鐵枝拆毀大約一百間已收 購的村屋。

關先生說:「他們擊碎石棉瓦屋頂,並把碎片棄於村中井內。部份石棉碎片仍遺留在 拆卸現場。」

法例規定石棉建築必須由註冊承辦商拆卸,拆卸前要把建築物密封,提供全副裝備保 護工人及妥善棄置拆卸物料。

關先生稱:「恆基作為數一數二的地產商,怎能相信恆基拆卸舊村屋時竟沒察覺石棉 的存在?尤其那些村屋是在六、七十年代建成的,當時石棉是廣泛使用的建築物料。」

1996 年政府禁止使用石棉作建築物料,因擊碎石棉時會釋出有毒物質,經空氣吸 入會在肺部積聚、引致肺癌。

一生住在馬屎埔村的54歲村民區流根表示,地產商處置石棉的方法,是一種逼使想 留低的村民搬走的伎倆。

區先生說:「地產商企圖破壞整條村,使村民感到活在爛村中,早日向地產商投降。我感到很痛心、很恐懼,不知如何面對。」

區先生與太太在馬屎埔村租下五萬呎的農地種菜維生,他之前收到恆基發出的通知書,要求區先生一家搬走。

馬屎埔村被納入粉嶺北新市鎮發展規劃,與過往做法不同,政府今次發展計劃,刻意 避開原居民村,選擇非原居民村以節省大筆賠償支出。

恆基與其他發展商已在粉嶺北收購了大量土地。

恆基發言人昨日表示短期內會派遣員工到現場視察。她強調拆卸工程由公司的合約承辦商負責,該承辦商已書面確認未有發現石棉存在。

環境保護署指出其職員上週五於村內收集的碎石中發現石棉,將會聯絡地權持有人。

Enraged villagers in Fanling claim agents from Henderson Land wrecked old houses and failed to properly handle toxic asbestos in the roofs as a tactic to drive them off the land so it can be redeveloped.

A dozen of them attended a press conference outside Ma Shi Po village yesterday to counter the developer's claim on Friday that no asbestos had been found in the houses it demolished in the past two years. The developer was responding after a union said a laboratory test found asbestos in five samples from the debris.

Kwan Hon-kwai said he and his neighbours witnessed agents acting for Henderson using metal bars to knock down about 100 houses it bought.

"They knocked off the asbestos roofs and threw the pieces down to the wells. Some just remained on the sites," Kwan said.

The law requires the demolition of asbestos buildings to be carried out by registered contractors, who have to cover the buildings before the work, protect workers with outfits and properly dispose of the material.

"Henderson is such an established developer that I can't believe it was not aware of the existence of asbestos in these old huts, which were built in the 1960s and 1970s, when asbestos was a very common construction material," Kwan said.

Asbestos, banned in 1996 in construction, poses no health risk until it is broken down, when it releases fibres into the air that can settle in the lungs and cause cancer.

Au Lau-kun, a 54-year-old who has lived in the village all his life, said the way the developer handled asbestos was a tactic to drive out those who wanted to stay.

"It wants to makes us feel we're living in a mess so when it comes we will surrender. I feel so melancholy, so scared. I don't know how to cope."

Au rents a 50,000 sq ft farm where he and his wife grow vegetables to make a living. He has received a letter from Henderson demanding that he move out.

Ma Shi Po village is within Fanling North new town, which is under planning. Unlike past practice, the government has, in drawing up the town boundaries, chosen areas inhabited by non-indigenous rather than indigenous villagers, saving itself large amounts of compensation.

Henderson and other developers have been buying up lots of land in Fanling North.

A spokeswoman for Henderson said yesterday the company would shortly send staff to check the site. She reiterated the demolition was done by its contractors, who had confirmed in writing that no asbestos was found.

The Environmental Protection Department said its staff found asbestos in the village debris last Friday and it would contact the landlord.